【障害者雇用】精神障害で障害者雇用で働くことは困難?雇用の実際を解説!

2022/12/27

精神障害者保健福祉手帳を持つ方については、2006年から企業の障害者法定雇用率の算出対象となり、2018年には雇用義務が明示されました。

それまでの障害者雇用は、身体障害者・知的障害者がメインだったのです。

この記事では、

- 企業は精神障害者を歓迎している?

- 実際に採用率はあがっているの?

- 精神障害で働くことは困難なのか

- 障害者に特化した人材紹介の利用のすすめ

を解説していきます。

企業は精神障害者を歓迎している?

企業側は、精神障害者の採用を歓迎しているのでしょうか。

まず、障害者雇用に対してなんらかの取り組みを行っている企業は、全体の96%とかなり高い割合です。

面接時には合理的配慮について確認し、環境を整えてから迎えてくれます。

しかし、企業が取り組みをしていればいいというわけではなく、働く上司や同僚の関係性も重要ですよね。

障害者雇用の退職理由でも、人間関係が非常に多いです。

実際に採用率はあがっているの?

企業による精神障害者の雇用数は上昇しており、2019年には全国で78000人の精神障害者が雇用されています。10年前と比べると8倍に増えています。

これは、精神障害者手帳を持っている人自体が増えてきていることも関係しています。

精神障害で働く事は困難なのか

精神障害者が障害者雇用義務の対象に加わったのは2018年4月からです。

厚生労働省がまとめた、「令和元年度 障害者の職業紹介状況等」によると、精神障害者の新規求職申し込み件数は前年度比6.1%増加し、就職件数は前年度比3.3%増えました。

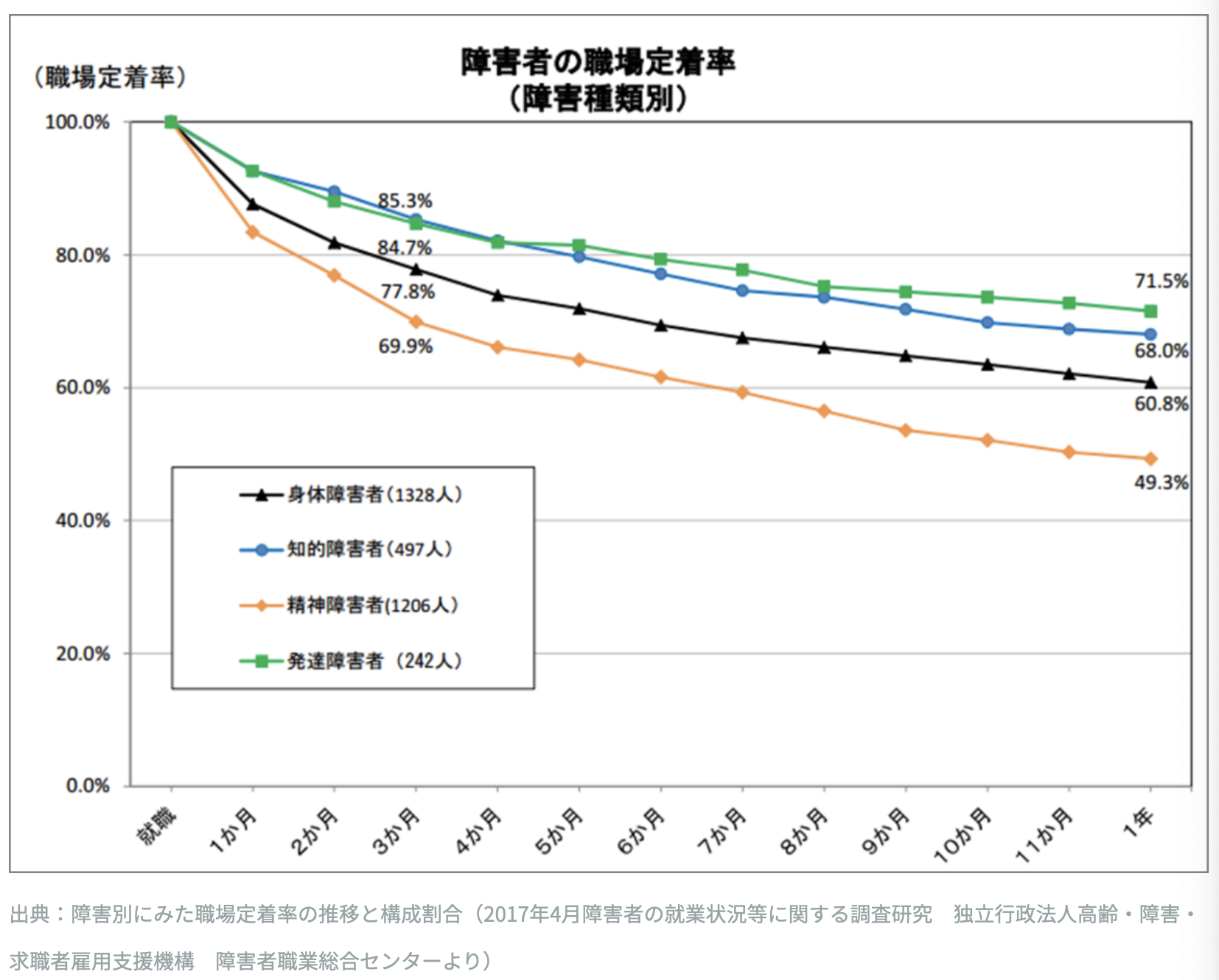

しかし、その一方で、職業定着率は他の障がいと比べて低くなっています。

この表を見ると、精神障害者の1年後の定着率は49.3%で、約5割の人が1年でやめてしまうことになります。

どうして定着率が低いのでしょうか。

精神疾患といっても幅広く、双極性障害、統合失調症、気分障害、てんかん、パニック障害、うつ病など、たくさんあります。

そのため、人によって症状も様々で、配慮して欲しいことも違います。

そのため、仕事の配慮が足りず、自分に無理が生じてやめてしまったり、いじめなどの仕事が続けられない状況になってしまうこともあるようです。

雇用は増えているのですが、定着率が悪いので、精神障害の方の就職は、まだ課題が多いといえます。

障害者に特化した人材紹介の利用のすすめ

残念ですが、まだ精神障害を持ちながら長く同じところで働き続けることは難しい面もあります。何度も退職を繰り返してしまったり、その度に就職活動で辛い思いをしてしまい、症状が悪化することも。

リコモスは障害を持った方の人材紹介を行っており、障害者が就職する上で必要なノウハウも持っています。

一人で頑張らずに、ぜひリコモスを利用し、定着できる職場探しをしていただきたいと思います。

まとめ

この記事では

- 企業は精神障害者を歓迎している?

- 実際に採用率はあがっているの?

- 精神障害で働くことは困難なのか

- 障害者に特化した人材紹介の利用のすすめ

についてお伝えしました。

精神疾患を抱えながら就職活動をするのは大変です。

採用率は上がっていても、定着率が低いということは、実際問題なく働けている人は少ないということです。

リコモスの障害者の就職のノウハウを利用して、定着できる就職を目指しましょう。